| 通称 |

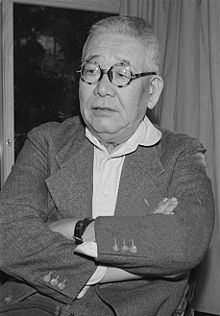

魯山人

|

| 本名 |

北大路 魯山人(きたおおじ ろさんじん) |

| 別名 |

〔俗称〕ろざんじん・ろさんにん

〔別名〕北大路房次郎→福田房次郎→福田海砂→福田可逸→福田鴨亭→福田大観→北大路魯卿→北大路魯山人

|

| 受賞歴 |

|

| 時代 |

明治時代~昭和時代前半 |

| 生誕 |

〔生誕〕1883年3月23日(明治16年)

〔生誕地〕京都府愛宕郡上賀茂村(京都市北区)

|

| 死没 |

〔死没〕1959年12月21日(昭和34年)(76歳没)

〔死没地〕神奈川県横浜市

〔墓所〕

|

| 国籍 |

日本国 |

| 言語 |

日本語 |

| 出身地 |

|

| 居住地 |

|

| 学歴 |

〔最終学歴〕梅屋尋常小学校

|

| 職業 |

〔職業〕

・芸術家

・篆刻家

・画家

・陶芸家

・書道家

・漆芸家

・料理家

・美食家

|

| 分野 |

魯山人は、芸術家であり、篆刻や画、陶芸、書道、漆芸などの分野で大きく活躍したが、一方で優れた料理家であり、美食家であった。様々な顔を持った偉人である。

|

| 所属 |

|

| 業績 |

|

| 作品 |

〔著作〕

『常用漢字三體習字帖』

『魯山人作瓷印譜磁印鈕影』

『古染付百品集』

『春夏秋冬料理王国』

『北大路魯山人作品集』

『栖鳳印存』

『握り寿司の名人』

|

| 受賞歴 |

|

| 名言 |

〔@@@の名言〕

・ものさえ分かって来ると、おのずから、趣味は出て来るものである。趣味が出て来ると、面白くなって来る。面白くなって来ると、否応なしに手も足も軽く動くものである。

・食道楽も生やさしいものではない。とにかく、かつての日本人の衣食住は、すべて立派であった。国外に遠慮するものあったら、それは間違いだ。

・人間は純理にのみ生きるものではないということを考えねばならない。

・飽きるところから新しい料理は生まれる。

・料理というのは、どこまでも理を料ることで、不自然な無理をしてはいけないのであります。

・いいかね、料理は悟ることだよ、拵(こしら)えることではないんだ。

・低級な人は低級な味を好み、低級な料理と交わって安堵し、また低級な料理を作る。

・われわれはまず何よりも自然を見る眼を養わなければならぬ。これなくしては、よい芸術は出来ぬ。これなくしては、よい書画も出来ぬ。絵画然り、その他、一切の美、然らざるなしと言える。

・山鳥のように素直でありたい。太陽が上がって目覚め、日が沈んで眠る山鳥のように……。この自然に対する素直さだけが美の発見者である。

・富士山には頂上があるが、味や美の道には頂上というようなものはまずあるまい。仮にあったとしても、それを極めた通人などというものがあり得るかどうか。

・味に自信なきものは料理に無駄な手数をかける。

・日本人が常に刺身を愛し、常食する所以は、自然の味、天然の味を加工の味以上に尊重するからである。

・すべて本来の持ち味をこわさないことが料理の要訣である。

・人はただ自然をいかに取り入れるか、天の成せるものを、人の世にいかにして活かすか、ただそれだけだ。

・河豚の旨さというものは実に断然たるものだ、と私は言い切る。これを他に比せんとしても、これにまさる何物をも発見し得ないからだ。

・食堂楽も生やさしいものではない。とにかく、かつての日本人の衣食住は、すべて立派であった。国外に遠慮するものあったら、それは間違いだ。

・書でも絵でも陶器でも料理でも、結局そこに出現するものは、作者の姿であり、善かれ悪しかれ、自分というものが出てくるのであります。一度このことに思い至ると、例えばどんなことでも、他人任せということはできなくなります。全くほんとうのことが判って来ると、恐ろしくて与太はできないのであります。

・どうせ私どもはとか、われわれ階級はとか、直ぐみな言いますが、あれがそもそも悪いんですね。自分から卑下するなんて、そんな馬鹿な事がどこにありますか。あんな事を平気で言っているのを聞くと、腹が立って来て殴りたくなりますね。自分の尊いことを知らないで何が出来ますか。

|

| サイト |

|

| その他 |

|